O que acontece quando uma caixa quer ser o próprio jogo? Quando ela tenta condensar não apenas os dados, o guia e os personagens — mas a própria alma do D&D? “Heroes of the Borderlands”, o novo Starter Set anunciado pela Wizards of the Coast para setembro de 2025, custa $54.99 e carrega em si mais do que assets: carrega o peso simbólico de uma editora que, ao perder a imaginação, aposta na completude. Como se tudo que faltava ao RPG moderno fosse mais papel, mais plástico, mais arte prensada em cartolina dupla. Como se a ausência de criatividade fosse um problema de inventário.

Resumo em Áudio:

A promessa desse Starter Set, é sedutora: “tudo que você precisa para começar a jogar, em minutos”. O trailer oficial é uma coreografia precisa de conveniência e espetáculo — mapas cinematográficos, tokens coloridos, cartas didáticas, encontros pré-programados e um apelo constante ao conforto digital do D&D Beyond. A Wizards of the Coast não está apenas lançando um produto. Está oferecendo uma visão editorial: a de que o futuro do RPG é polido, eficiente, simplificado — um tabuleiro glorificado com a estética da aventura e o ritmo de um aplicativo. É esse espírito que eu como mestre e escritor se propõe a desfiar, uma camada por vez, até revelar o que de fato se perde quando tudo parece estar pronto demais.

Porque Heroes of the Borderlands não é apenas um novo ponto de entrada. É um sintoma. Um reflexo de uma época que, mesmo no RPG, tenta evitar o silêncio, o erro, a espera, a leitura. No Brasil, a piada amarga já corre solta: “até parece que jogador de RPG lê”. E é exatamente contra esse vazio de leitura, de profundidade e de risco que nasceu o Artifício RPG – RPG Para Quem Lê — para lembrar que RPG é, antes de tudo, um jogo de ler, de imaginar, de improvisar. Trago aqui hoje a denúncia de gesto contra a superficialidade disfarçada de acessibilidade. Não rejeito os novos jogadores, nem os novos formatos. Mas questiono, com a paciência de quem já folheou mais livros de RPG (e revistas da Dragon da década de 70 que se possa lembrar), se ainda estamos jogando RPG — ou apenas fingindo que não precisamos mais lê-lo.

O que é um starter set — e por que ele deveria ser apenas o começo?

Todo mundo começou de algum lugar. Um dado torto, uma ficha xerocada, um Mestre que lia a regra errada com convicção. Não havia mapas bonitos. Havia papel quadriculado e lápis com borracha. Não havia cartas plastificadas. Havia medo de esquecer o modificador de Destreza. Não havia trilhas sonoras nem marcadores coloridos. Havia silêncio e imaginação.

E, mesmo assim — ou talvez por isso — nasceu o hobbie. O jogo. A obsessão por mundos que só existem quando duas ou mais pessoas concordam em fingir que acreditam.

O propósito de um starter set, então, nunca foi substituir a experiência do RPG — mas preparar o espírito para ela. Um starter set não deveria ser o jogo, mas o limiar do jogo. Um mapa para que se possa, pela primeira vez, se perder com alguma segurança. Um empurrão gentil. Um prefácio sujo. Um prólogo com cheiro de descoberta.

E é por isso que “Heroes of the Borderlands” parece um equívoco polido demais.

A estética do excesso: quando ensinar se torna impedir

Com lançamento anunciado para 16 de setembro de 2025 e preço fixado em $54.99, o novo starter set da Wizards of the Coast é o mais caro, o mais recheado — e talvez o mais esvaziado — de toda a história do D&D.

Dentro da caixa:

- Três livretos de aventura para sessões curtas de uma hora;

- Nove mapas-pôster para a masmorra, o ermo e a fortaleza;

- 273 tokens para monstros, terreno e recursos;

- 210 cartas que cobrem magias, itens mágicos, equipamentos, origens e espécies;

- Oito tabuleiros de Classe, fichas pré-geradas, um mapeador de combate, 11 dados e acessórios modulares para criação de personagem.

Tudo isso para ensinar alguém a jogar D&D.

Mas ensinar o quê, exatamente?

Porque há uma diferença entre introduzir e formatar. Entre dar ferramentas e definir limites. Entre mostrar um mundo e mapear cada canto dele com régua escolar.

A caixa não ensina a jogar D&D. Ela ensina a rodar um sistema fechado de expectativas visuais, decisões minimizadas e liberdade plástica. É como ensinar uma criança a desenhar apenas com régua e transferidor. Sim, o traço será reto. Mas será sempre o mesmo.

Por que a completude pode ser inimiga da imaginação

A promessa central do marketing é clara: “jogue em minutos”. O vídeo promocional, as páginas de pré-venda, o trailer oficial — todos repetem a fórmula mágica do entretenimento digital contemporâneo: reduzir a fricção. O termo vem do vocabulário do design de experiência — UX, como gostam de dizer os engenheiros da conveniência — e significa eliminar qualquer barreira entre o desejo e a ação. No RPG, isso se traduz em remover leitura, preparação, dúvida e escolha. Como se a fricção — o tempo entre querer jogar e estar pronto para isso — fosse um obstáculo, e não uma parte essencial do ritual. Como se improvisar fosse defeito. Como se o maior risco de começar fosse errar. Mas é exatamente nessa fricção que nasce o RPG: no tempo de ler, de imaginar, de hesitar. Retirar isso em nome da eficiência é como vender poesia sem palavras — ou aventura sem surpresa.

Mas errar é o motor do jogo. Sempre foi.

A Wizards, nesta nova era 2024–2025, parece querer evitar qualquer atrito. Evitar o ridículo. Evitar a dúvida. Evitar o vazio criativo. E é justamente aí que nasce o paradoxo: ao querer facilitar a entrada, o starter set termina por sufocar o espírito que ele deveria acender.

A estética da nova caixa — suas fichas completas, seus encontros pré-posicionados no mapa digital, seus guias mastigados e seus “tiles”, ou acessórios, que transformam a criação de personagem em um jogo de montar — eliminam a zona cinzenta que sempre foi o coração do RPG.

O starter set se transforma, então, num substituto da experiência, não em um ponto de partida para ela. É como dar ao leitor iniciante de poesia um compêndio de rimas obrigatórias e temas autorizados. Ou ensinar música apenas com playback.

O tabuleiro disfarçado de RPG

Não é coincidência que a própria Wizards descreva o produto como “um boardgame pronto para jogar”. A caixa, afinal, é quase isso: o tabuleiro do D&D. O material visual, os componentes físicos e a linguagem de marketing são uma tentativa evidente de atrair públicos que, até agora, não jogavam RPG.

Isso seria, em si, uma vitória — se não viesse ao custo da natureza do próprio jogo.

Porque o RPG não é um tabuleiro. Ele pode ter grid, mas não tem fronteiras. Ele pode ter regras, mas vive de exceções. Ele pode ter mapa, mas respira nos cantos que o mapa não cobre. E é aí que Heroes of the Borderlands falha: ao tentar ocupar todos os espaços, deixa de oferecer qualquer espaço real ao jogador ou ao Mestre.

O mapeador de combate não ensina a narrar. As cartas de PNJ não ensinam a interpretar. Os mapas não ensinam a habitar o mundo. Eles apenas o ilustram. E o ilustrar, quando ocupa demais, torna-se um modo de interditar.

Quando o jogador se torna apenas operador

A ironia mais amarga talvez seja essa: ao tentar facilitar tudo, o jogo se fecha sobre si. O novo jogador não é convidado a criar, mas a operar. A mover peças. A usar acessórios. A fazer combinações. Tudo com base em instruções precisas.

O RPG, assim, se aproxima de um manual de montagem da IKEA — se você seguir cada etapa, você chega lá. Mas o lá é sempre o mesmo.

A ficha pronta do Mago não ensina a sonhar. O Guerreiro vem com nome, história e equipamentos. Os mapas já têm monstros posicionados. As escolhas se tornam logísticas. A criação se transforma em gestão.

E esse é o grande perigo: ensinar que jogar bem é jogar certo. Que há uma forma correta de criar um personagem. Que há uma ordem ideal para rolar Iniciativa. Que há um caminho único pelas Caves of Chaos. Que toda pergunta terá uma resposta impressa.

Uma crítica ao modelo, não à proposta

É aqui que precisamos ser justos: o conceito de starter set não está em questão. Pelo contrário — ele é necessário, louvável, bem-vindo. Em um jogo tão denso como D&D, os iniciantes precisam de um chão. Um mapa mínimo. Um guia que diga “vai por aqui, e depois decide se quer continuar”.

Mas o que Heroes of the Borderlands oferece não é um guia. É um funil.

Ele não prepara para o jogo. Ele substitui o jogo.

E não é porque falta conteúdo. Mas porque há conteúdo demais — e alma de menos.

É um produto que tenta ser tudo, mas esquece que o essencial do RPG não pode ser embalado: o incômodo de inventar, o pavor de improvisar, o risco de falhar — e, ainda assim, seguir.

Um bom starter set te entrega as ferramentas para escalar a montanha. Este te entrega a vista, a trilha, a corda, o roteiro e o drone. E aí, no topo, você percebe: nunca saiu do lugar.

O Fantasma de Gygax em Caves of Chaos

Entre ruínas e promessas: o retorno que nunca volta

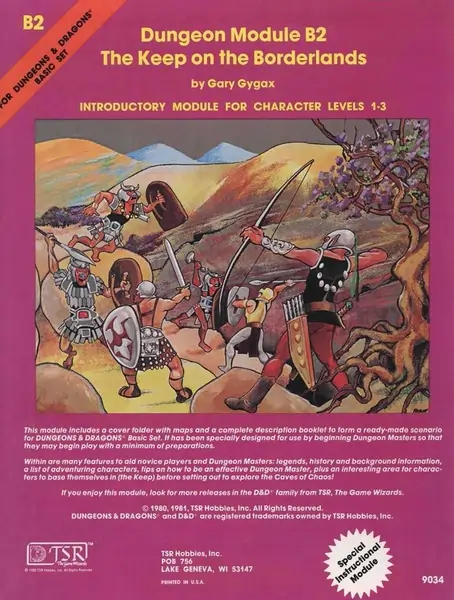

Há algo de inquietante no silêncio dos mortos quando são evocados pelos vivos sem consentimento. Como um velho general convocado para uma guerra que não reconhece, Keep on the Borderlands, o clássico módulo de Gary Gygax de 1979, retorna agora como esqueleto animado pela Wizards of the Coast, rebatizado de “Heroes of the Borderlands”. Mas que tipo de heróis se forjam num território que já foi explorado, catalogado e selado por manuais ilustrados?

Sim, o novo starter set revisita o cenário — as Caves of Chaos, a cidadela solitária, o ermo ameaçador. Mas o faz com uma promessa escorregadia: “algum tempo se passou”, dizem. O suficiente para justificar o reaproveitamento nostálgico, mas não tanto que se precise alterar a geografia. Um jogo de espelhos, onde o passado serve de vitrine e o presente de moldura.

É o retorno do mesmo, sem a glória do inesperado. Uma espécie de arqueologia estética feita com caneta marcador. Tudo está limpo. Tudo está claro. Tudo está seguro.

Mas onde está o medo?

O papel fundacional de Keep on the Borderlands

Em 1979, Keep on the Borderlands não era apenas uma aventura. Era um rito iniciático. Cada parágrafo do texto original era uma lição implícita de game design e de humildade narrativa. A fortaleza servia de abrigo, mas também de armadilha moral. As cavernas abrigavam monstros, sim — mas, sobretudo, ofereciam decisões. E os jogadores, todos eles, entravam ali sem saber se estavam preparados. Porque não havia nenhuma ficha pré gerada, nenhum PNJ com token sorridente, nenhum mapa ilustrado que dissesse: “aqui mora o perigo”. Era o Mestre quem dizia. Ou o silêncio. Ou os dados.

E era esse silêncio que ensinava.

A estrutura de Keep on the Borderlands foi revolucionária porque permitia improvisação sem parecer caótica. Não se tratava de um túnel linear. Era uma ecologia do imprevisto. As tribos dos monstros podiam se aliar. Os jogadores podiam negociar. A fortaleza podia se corromper. Não havia apenas combate. Havia escolha. E a consequência da escolha.

Na nova versão? As escolhas ainda existem, mas deixaram de ser decisões livres. Estão cercadas, filtradas, condicionadas por um arsenal de recursos visuais e técnicos que prometem ajudar, mas na verdade controlam. Há cartas de referência para tudo — como se a liberdade precisasse de legenda. Os mapas não são mais terrenos ambíguos a serem descobertos: são representações otimizadas, com layouts pré-decisivos. Os encontros já vêm posicionados e equilibrados em VTTs como o D&D Beyond. A experiência se transforma numa sequência de infográficos disfarçados de exploração. A caverna virou diagrama. O monstro, ícone. O mundo, interface.

E com isso, algo precioso se perde. O medo. O verdadeiro medo de não saber o que está à frente. O medo de errar o caminho, de irritar o PNJ errado, de tomar uma decisão moralmente ambígua sem saber se o Mestre tinha planejado algo para aquilo. Porque agora, tudo que você faz já está previsto. E o que é previsto, por definição, não assusta — apenas orienta. O RPG sempre viveu dessa vertigem: de não saber o que está por vir. O novo Heroes of the Borderlands elimina essa vertigem. Entrega uma experiência limpa, segura e mapeada. Mas RPG seguro demais não é RPG: é coreografia.

O tempo como farsa editorial

O marketing afirma que “algum tempo se passou desde os eventos do módulo original”. É uma frase curiosa — suficientemente vaga para não precisar provar nada, mas suficientemente enfática para parecer uma reinvenção. Não temos ainda acesso ao conteúdo completo da aventura para saber o que, de fato, mudou. Talvez tenham reformulado personagens, alterado o mapa, reescrito os monstros. Mas, até onde os trailers e descrições indicam, o tempo que passou serve mais como argumento de marketing do que como estrutura narrativa. Porque revisitar um lugar clássico, em RPG, exige mais do que deslocar calendários: exige ecos, cicatrizes, sombras. E o tempo, no RPG, não é cronologia. É dramaturgia. É o que dá peso às decisões, densidade ao espaço, consequência às escolhas. Dizer que “passou algum tempo” sem mostrar como o mundo mudou, como os habitantes reagiram, como o próprio cenário absorveu as histórias anteriores, é o mesmo que fingir que houve mudança só porque a tinta da capa é nova.

Mas Heroes of the Borderlands não está interessado em tempo como história. Está interessado em tempo como justificativa de produto. O “algum tempo” é o equivalente narrativo do “novo sabor” em embalagens de salgadinho. Uma alteração cosmética que não compromete a fórmula. O suficiente para dizer que mudou. Mas não o bastante para correr riscos.

Gary Gygax, se estivesse vivo, talvez não se reconhecesse na versão atual. Ou pior: talvez se reconhecesse como o mascote que a Wizards transformou. A assinatura embalsamada de um criador que, nos anos 70, escreveu aventuras que exigiam pensamento, julgamento e falhas. Que aceitavam a morte do personagem como parte do jogo. Que confiavam na imaginação dos jogadores — e na crueldade do mundo.

A nova versão não confia em nada disso. Confia na acessibilidade. Na previsibilidade. E, acima de tudo, na repetição.

Quando a Homenagem Se Torna Uma Cópia que Esvazia o Original

Voltar a Keep on the Borderlands não é, em si, um problema. O módulo original, publicado em 1979 pela TSR e escrito por Gary Gygax — co-criador do Dungeons & Dragons — foi concebido como porta de entrada ao jogo, tanto para jogadores quanto para Mestres iniciantes. Sua estrutura direta, sua flexibilidade e sua ambientação isolada tornaram B2: The Keep on the Borderlands um dos módulos introdutórios mais populares da história do RPG. Justamente por isso, ele foi constantemente revisitado: não apenas reimpresso diversas vezes, mas também reimaginado por terceiros, como na versão expandida Into the Borderlands, da Goodman Games, e em releituras como Shadowed Keep on the Borderlands, da Raging Swan.

Cada uma dessas versões preservou o essencial: o caos possível, a incerteza criativa, o espaço para errar. Revi-lo, portanto, pode ser legítimo. O que incomoda não é o retorno ao módulo — é a forma como ele retorna. Quando a homenagem se transforma em modelo fechado, quando o caos vira checklist, quando o improviso é substituído por mapa codificado… então, Keep deixa de ser um convite e passa a ser uma moldura.

O que incomoda em Heroes of the Borderlands é o gesto silencioso de substituição: o novo Starter Set não resgata uma memória. Ele a empacota. Oferece Keep não como evocação histórica, mas como modelo definitivo — limpo, seguro, pronto. A fortaleza que outrora era palco de decisões morais ambíguas, alianças improváveis e ameaças imprevisíveis, agora é cenário de encontros equilibrados e soluções organizadas em cartões de referência. O que antes era incompleto, imperfeito e, por isso mesmo, fértil, agora é otimizado. Didatizado. Pasteurizado.

No coração desse empacotamento está o novo papel do Mestre. Aquele que deveria interpretar mapas inacabados, preencher silêncios e improvisar traições, hoje recebe três livretos prontos, mapas finalizados e um roteiro digital com encontros já posicionados no D&D Beyond. Ele não narra. Ele executa. O que antes era autoria virou curadoria. O que antes era risco virou checklist. E o que antes era dúvida virou certeza ilustrada. Keep on the Borderlands foi concebido para testar o julgamento do Mestre — mas a nova caixa o converte em facilitador técnico. Um narrador de PowerPoint, encarregado de seguir o script com precisão.

No fim, o fantasma de Gygax não assombra as Caves of Chaos. Ele paira sobre os jogadores que nunca saberão o que foi estar perdido. Que nunca ouvirão o silêncio que antecede uma decisão perigosa. Que nunca improvisarão a partir do nada. Gygax nos ensinava que falhar fazia parte. Que criar era errar ao vivo. Que a incerteza era o oxigênio do jogo. Ao eliminar o erro, ao organizar o caos, ao impedir que algo saia do planejado, Heroes of the Borderlands não apenas adapta um clássico. Ele o mata no berço — e nos convida a fingir que estamos brincando com liberdade, quando na verdade já estamos todos seguindo o roteiro.

O Preço da Acessibilidade: Quando Jogar Facilmente é o Fim da Imaginação

A ilusão da prontidão

É fácil cair na armadilha do “facilitador”. Afinal, eliminar barreiras parece algo nobre. Menos tempo de leitura? Ótimo. Menos páginas para o Mestre decorar? Perfeito. Ferramentas para rodar a sessão sem improviso? Um sonho.

Mas quando tudo está pronto, nada está vivo.

A prontidão é uma ilusão — porque transfere o trabalho criativo para o passado, para fora do jogador. É a Wizards quem imaginou. É o designer gráfico quem escolheu as cores. É o roteirista do encontro quem decidiu onde o goblin estará no mapa.

Você, Mestre ou jogador, apenas participa da execução. Seu papel é tático. É funcional. É estético.

E o que morre aí, com uma tristeza quase silenciosa, é a imaginação ativa. A sensação de autoria. A dúvida criativa. A hesitação que gera tensão. O vazio onde mora o risco.

RPG é jogo de ler: a origem que estamos matando

No Brasil, já virou meme: “até parece que jogador de RPG lê”. Uma piada amarga, dita entre risos em mesas que nunca abriram o Livro do Mestre. Em grupos onde todos esperam que o Mestre explique tudo. Em fóruns onde perguntar é mais popular que pesquisar.

E é contra isso que o Artifício RPG nasceu. Um site para RPGistas que leem. Que leem livros, sim, mas também leem o jogo — como arte, como linguagem, como manifesto.

Porque RPG é um jogo de leitura. Leitura de texto, de mundo, de personagem, de possibilidade. RPG começa quando o jogador lê um parágrafo e pergunta: “e se eu fizer o oposto disso?”

É exatamente essa pergunta — e se? — que o novo starter set quer evitar.

Ele não quer que você leia. Ele quer que você jogue. E jogar, aqui, não é decidir. É seguir.

Heroes of the Borderlands não ensina o prazer da leitura. Ele ensina o conforto da interface.

E isso é o oposto da promessa do RPG.

O digital como antítese da dúvida

A edição digital de Heroes of the Borderlands custa $14,99. Um preço simbólico. A entrada barata para uma experiência polida — mapas prontos, encontros programados, tokens ativáveis.

Ao clicar, os inimigos aparecem. Os efeitos rolam. A experiência é suave.

E estéril.

Porque RPG digitalizado, quando mal projetado, se torna uma impossibilidade de imaginar. O que não está lá, não pode acontecer. E o que pode acontecer, já foi planejado.

Dungeons & Dragons não nasceu como videogame. Ele nasceu como livro. E livro exige tempo. E o tempo exige investimento.

Um jogador que nunca leu um bestiário, que nunca folheou uma tabela de reações aleatórias, que nunca se perguntou o que significam aqueles símbolos estranhos ao lado de uma magia… esse jogador não está jogando RPG. Está interagindo com uma simulação simplificada de narrativa.

E não há nada mais triste do que ver o RPG virar isso: uma interface.

Improvisar não é luxo. É fundamento.

Improvisar não é “um estilo de jogo”. Não é um modo alternativo. É o modo original. RPGs nascem como lacunas. Como perguntas sem resposta. Como espaços abertos.

O improviso é o que liga a leitura à ação. O que transforma regras em mundo. O que dá ao jogador a sensação de que pode, de fato, alterar a realidade daquele universo.

Quando tudo está programado, o improviso morre. Quando tudo está mapeado, o improviso é punido. Quando tudo está otimizado para funcionar, o improviso se torna um risco — e não uma virtude.

O novo starter set não quer que você improvise. Ele quer que você administre.

E administrar é o oposto de criar.

Jogar sem ler é jogar pela metade

Você pode até começar a jogar D&D em cinco minutos. Mas isso não é um mérito. É um risco.

O que se joga, quando não se lê, é um RPG pela metade. Pela superfície. Pela estética.

Os encontros são bonitos. Os mapas são claros. As ações, organizadas. Mas falta alma.

A alma está no texto. Nas entrelinhas. Nas regras esquecidas. Na nota de rodapé que vira uma subclasse. No capítulo inútil que esconde um dilema moral.

O jogador que lê transforma o jogo. O jogador que só clica, só consome.

E consumo não gera memória. Apenas acúmulo.

O RPG não é plug and play. É sangue e papel.

Heroes of the Borderlands quer ser o D&D plug and play. E talvez consiga. A caixa reluzente, os mapas impecáveis, os encontros automatizados — tudo foi moldado para parecer acessível. Mas o que se perde nesse encaixe fácil é justamente o que tornava o RPG uma experiência humana, imperfeita, intensa. Perde-se o suor do improviso, o rabisco da dúvida, o silêncio que precede uma decisão. Perde-se o livro gasto — não por descuido, mas por uso. Perde-se a ficha manchada, não por erro, mas por reinvenção.

E isso não é nostalgia. É método.

RPG não é um sistema de consumo. É uma linguagem. E como toda linguagem, exige tropeço. Exige escrita conjunta, fala vacilante, leitura atenta. Exige aquele instante em que um jogador para e pergunta: “Posso fazer algo que não está aqui?” — e a resposta do Mestre não está num cartão, nem num VTT, mas num olhar suspenso de quem sabe que o jogo só existe porque há dúvida. Dúvida real.

Foi exatamente esse espírito que motivou o artigo que publicamos em maio: “Como Começar Sua Campanha de RPG com Impacto Real”. Lá, dissecamos o mito da liberdade pré-escrita, denunciamos o Mestre como narrador disfarçado de roteirista, e defendemos o valor simbólico do silêncio — aquele instante elétrico em que todos estão prestes a cruzar o limiar do jogo. O artigo era um chamado à criação verdadeira, à hesitação fértil, à cena que começa com uma pergunta e não com uma conclusão.

O texto que você lê agora é a continuação direta daquele manifesto. Porque Heroes of the Borderlands representa exatamente o que combatemos naquele guia: o RPG embalado, resolvido, domesticado. Um RPG que não começa com o mundo em risco, mas com o mundo formatado. Que não precisa de PNJs que choram — só de fichas que funcionam. Um RPG que suprime o medo de improvisar e o transforma em interface colorida.

O verdadeiro jogo começa onde a caixa termina. Onde a ficha acaba. Onde a cena não tem fim escrito. É por isso que continuamos escrevendo. Não para descrever a caixa — mas para lembrar do que ela não contém. Para manter acesa a memória do papel e do sangue.